L’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde – et non, ce n’est malheureusement plus une surprise 😢. Entre l’épuisement des ressources en eau, la pollution des sols et des écosystèmes, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, chaque étape de la production laisse une trace. Face à cela, l’Europe et la France ont décidé d’appuyer sur l’accélérateur vert, en particulier dans le secteur du textile, avec des initiatives comme la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire).

Si vous avez déjà lu notre précédent article sur l’affichage environnemental et la collecte de données textile, vous êtes probablement au courant des bases. Aujourd’hui, nous allons faire un focus sur les actualités liées à l’affichage et au coût environnemental, pour aider les entreprises à mieux décrypter les nouvelles obligations et surtout, à s’y préparer 👊👊👊. Parce que la transparence, ce n’est pas que de la paperasse – c’est aussi un levier de confiance (et un joli moyen de marquer des points contre le greenwashing ♻️ et de lutter contre la fast fashion).

Sommaire :- Le coût environnemental : késako ?

- Comment se préparer à l’affichage environnemental obligatoire ?

- Quelles sont les obligations pour les marques qui se lancent volontairement dans l’affichage du score environnemental ?

- Quelles sont les prochaines échéances liées à la loi AGEC et à cet affichage ?

Qu’est-ce que le coût environnemental ?

La mise en place d’un coût environnemental est l’un des grands objectifs de la loi Climat et Résilience promulguée le 24 août 2021. Cet affichage a pour mission d‘informer les consommateurs de manière fiable et compréhensible sur les impacts écologiques des biens et services, sur l’ensemble de leur cycle de vie. L’affichage environnemental permettra aux acheteurs d’accéder à une note ou un score pour chaque article textile.

Concrètement, à quoi ressemble cet affichage ? 🤔

Imaginez un magasin où chaque t-shirt affiche non seulement son prix, mais aussi une étiquette indiquant son « coût pour la planète ». Plus la note est élevée, plus l’impact environnemental du produit est important. L’objectif de cette transparence est double :

- Permettre aux consommateurs de faire des choix plus respectueux de l’environnement

- Encourager les fabricants à adopter des pratiques de production plus durables et écologiques.

Cette note repose sur des critères définis au niveau européen (émissions de gaz à effet de serre, impact sur la biodiversité, consommation de ressources naturelles), auxquels s’ajoutent des critères spécifiques à la France (utilisation de produits chimiques, libération de microfibres, durabilité du produit, incitation à la réparation). Aujourd’hui, l’offre des marques est principalement basée sur des coûts économiques, tandis que les informations environnementales sont souvent complexes et difficiles à comparer…

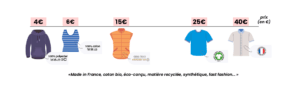

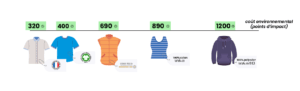

Aujourd’hui, voici les informations dont disposent les acheteurs :

Demain, on tend vers plus de simplicité et de transparence grâce à cette notation (en complément du prix €) 👇

Quels sont les critères de calcul de la note environnementale ?

Après plusieurs évolutions au cours des derniers mois, les critères utilisés pour évaluer ce coût environnemental sont désormais clairement définis et validés. Ils combinent des indicateurs européens (Product Environmental Footprint, ou PEF) avec des critères propres à la France, offrant ainsi une méthode d’évaluation complète, qui prend en compte à la fois des enjeux globaux et des particularités locales.

Dans les critères européens, on retrouve :

- L’impact sur le climat

- La biodiversité

- L’utilisation des ressources naturelles

Dans les critères français, on retrouve :

- L’utilisation de produits chimiques

- La libération de microfibres plastiques

- L’export des vêtements à l’étranger après utilisation

- La durabilité non physique (relevant des pratiques des marques).

- Incitation à la réparation : le coût de réparation ne devrait pas dépasser un tiers du prix de vente,

- Largeur de gamme : nombre de références/coloris proposées par la marque

- Affichage de la traçabilité des étapes de fabrication

Pour ce qui est de la durabilité physique (c’est-à-dire la robustesse d’un produit et sa capacité à durer dans le temps), des travaux sont toujours en cours au niveau européen pour affiner ces critères et les intégrer dans l’évaluation globale.

Quels sont les produits textiles concernés par le score environnemental ?

✅ Voici la liste « a minima » des vêtements d’habillement concernés par l’affichage :

- Boxer / slip / caleçon

- Chaussettes / collants

- Chemise

- Jupe / robe

- Maillot de bain

- Manteau / veste

- Jean

- Pantalon / short

- Pull

- T-shirt / polo

Ces articles doivent également être à destination du consommateur sur le marché national français et ne pas être des articles de seconde main.

❌ Certains articles ne sont cependant pas concernés, notamment :

- Les articles en cuir (chaussures et autres)

- Les accessoires : trousse, pochette, tote bags, sacs.

- Attention : Les gants (hors cuir), écharpes ou bonnets sont concernés

- Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) : ils ne sont pas destinés aux consommateurs mais liés à un usage professionnel (achetés par une entreprise pour ses salariés).

- La lingerie : pour les articles qui suivent la règle ci-dessous

Règle à retenir : le produit n’est pas concerné par le score environnemental si :

- Plus de 20% de la masse du produit n’est pas composée de fibres textiles

- Plus de 20% de la masse du produit est constituée d’une matière NON MODELISABLE dans Ecobalyse (Exemple : article en cachemire).

Comment consulter la note environnementale d’un produit ?

Ce score d’impact peut être consulté de deux façons :

- Directement sur le produit, via une étiquette dédiée.

- En ligne, sur un site web accessible aux consommateurs.

L’information doit être visible, lisible et de la même taille que le prix de l’article.

Voici le visuel qui a été validé :

Comment se préparer à l’affichage environnemental obligatoire ?

L’affichage environnemental devient une obligation pour le secteur textile. Il est à présent essentiel pour les entreprises d’anticiper cette transition. À terme, toutes les entreprises devront utiliser une plateforme dédiée pour déterminer le coût environnemental de leurs produits.

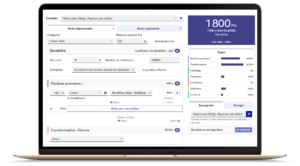

Focus sur 5 plateformes environnementales en experimentation, pour le secteur du textile

Pour répondre à ces obligations, la plateforme ECOBALYSE, proposée par l’ADEME, constitue une solution 100% gratuite et facilement accessible. Elle permet de sensibiliser les équipes à l’impact écologique, tout en offrant une première approche pratique et instructive. Cet outil simplifie le calcul du « coût environnemental » en modélisant l’impact d’un produit selon des critères précis. C’est une méthode efficace pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et se préparer aux défis de demain.

💡 Bon à savoir : certaines matières, comme le Tencel ou le Lyocell, ne sont pas encore précisément modélisées. Pour y remédier, l’ADEME propose des alternatives, afin d’estimer au mieux leur impact. Par exemple, on peut utiliser les données de la viscose pour le Tencel, celles du polyester pour le polyamide ou encore celles de la laine pour le mohair…).

ECOBALYSE inclut un calcul d’ACV simplifié (la méthodologie présentée est soumise à concertation) et continue de se développer grâce aux retours de la communauté et des entreprises. Pour toutes questions ou commentaires, une adresse email est ouverte : affichage-environnemental@ademe.fr.

Un environnement de discussion et de collaboration « Mattermost » est également disponible.

En complément, il existe également des solutions « privées » dédiées au secteur de la mode et du textile qui permettent de mesurer le coût environnemental d’un article (en complément de la traçabilité déjà obligatoire). Nous avons listé les principales ici.

💡 Bon à savoir : Pour aider à choisir la solution la plus adaptée, il est conseillé de regarder les références clients des solutions du marché, ainsi que les services proposés. En effet, la collecte des données est une étape obligatoire et très chronophage. Il peut être judicieux d’externaliser cette tâche pour ne pas sursolliciter les équipes internes déjà très chargées par l’opérationnel et le développement / la fabrication des collections.

En amont de la mise en place d’une telle plateforme, il est impératif d’engager certaines démarches :

1. Former les équipes internes : il est primordial de sensibiliser vos collaborateurs à l’éco-conception, à l’utilisation d’outils comme ECOBALYSE (ou autres outils) et aux bonnes pratiques environnementales (fibres alternatives, gestion de la fin de vie, labels & certifications Textile). Un salarié formé sera plus enclin à affronter ce changement important.

2. Engager une réflexion sur la donnée produit et sa collecte :- Quelles sont les données nécessaires ? Matière ? Article ? Nomenclature ? Fournisseur ? …

- Où stocker la donnée ? PLM ? ERP ?

- Comment la collecter et à quelle fréquence ? Collaboration fournisseur ? Mise en œuvre d’un portail ?

- Qui sera en charge de la collecte ? La collecte des données joue un rôle central dans le calcul du coût environnemental, mais elle représente aussi l’étape la plus compliquée. En effet elle implique souvent une étroite collaboration avec des partenaires externes, le renforcement des équipes internes, voire les deux…

Bref, si vous voulez anticiper au mieux cette étape, nous vous conseillons de :

- Mettre en place des portails d’échange de données

- Recruter des responsables dédiés à la collecte des données

- Écrire des processus clairs et structurés.

Le respect de ces différentes actions sera déterminant pour la réussite de votre projet.

3. Impliquer les équipes IT : Le déploiement d’une plateforme environnementale va nécessiter la création de flux et d’interfaces entre différentes applications internes. Pour éviter les mauvaises surprises, impliquez vos équipes IT dès le début du projet. Vous vous assurerez ainsi une intégration fluide.Pour résumer, ne laissez pas ce changement devenir une contrainte de dernière minute : prenez de l’avance pour en faire un lever de réussite.

Quelles sont les obligations pour les marques qui se lancent volontairement dans l’affichage environnemental ?

Il convient de rappeler que l’affichage du coût environnemental ne deviendra obligatoire qu’en 2027. Cependant, pour les marques qui choisissent d’anticiper cette réglementation, certaines obligations doivent être respectées :

- Adopter la méthodologie de calcul ECOBALYSE

- Déposer toutes les informations liées au calcul du coût environnemental sur un portail dédié (actuellement en cours de développement et dont la livraison est prévue début 2025). Cela inclut notamment la date de réalisation du calcul, les paramètres techniques, et les données utilisées

- Utiliser le visuel officiel de l’étiquette, présenté plus haut dans l’article

- Pour les restitutions en ligne (par exemple, sur un site e-commerce), un lien vers les informations utilisées pour le calcul doit être mis à disposition des utilisateurs.

Attention, pour les entreprises qui communiquent déjà un autre score environnemental (basé sur une autre méthode de calcul), alors elles doivent obligatoirement :

- Communiquer également (en plus) le score officiel

- S’assurer que les 2 scores sont cohérents.

Comment fonctionne le portail environnemental ?

Le dépôt des données environnementales

Priorité aux marques : Les marques ont la responsabilité principale de déposer le score environnemental de leurs produits sur le portail. Restitution obligatoire par les applications : si une marque a déjà publié un score environnemental sur le portail, les applications ou distributeurs qui souhaitent afficher des informations doivent utiliser ces données officielles.

Calcul par des tiers en l’absence de données

Si une marque n’a pas publié de coût environnemental, une structure tierce, comme une application (Yuka, Clear Fashion…), peut calculer ce coût elle-même, en s’appuyant sur les données disponibles. La marque conserve toutefois la possibilité d’écraser le coût calculé par un tiers par son propre coût, basé sur des informations plus spécifiques ou précises.

Contrôle par la DGCCRF

Les marques doivent être en mesure de fournir rapidement à la DGCCRF tous les documents justifiant les données publiées sur le portail. Cela garantit la transparence et permet de vérifier la fiabilité des informations affichées.

Ce portail vise à encourager les marques à, dans un premier temps privilégier l’éco-conception, mais aussi et surtout à prendre l’initiative de publier leurs propres données. Si elles ne le font pas, d’autres acteurs peuvent alors produire les informations à leur place, afin de garantir que les consommateurs disposent toujours d’une note concernant les produits qu’ils achètent, même si la marque n’a pas collaboré.

Les applications tierces jouent un rôle d’intermédiaire pour sensibiliser les clients, en fournissant des informations écologiques sur les produits. Ce système responsabilise les marques sur leur devoir de transparence et donne aux consommateurs les outils nécessaires pour comparer les produits, sur la base de données solides et fiables.

Quelles sont les prochaines échéances liées à la loi AGEC et à l’affichage environnemental ?

Voici le calendrier lié à la mise en place du coût environnemental :

- 28 novembre 2024 : publication du décret

- Du 28 novembre au 19 décembre : consultation finale du décret

- Janvier 2025 : Notification à la Commission européenne

- T1 2025 : Retour de l’Europe dans les 3 mois, affichage possible pour les volontaires, 1 année de tests pour les marques uniquement

- T1 2026 : Fin des tests et déploiement général

- 2027 : Convergence européenne à trouver et mise en place du Digital Product Passport

Conclusion

L’affichage environnemental est une étape majeure pour aller vers une mode plus respectueuse de l’environnement. Notre vision ? Ce n’est pas qu’une question de conformité réglementaire, c’est avant tout une occasion en or de réinventer la mode pour la rendre plus durable. En utilisant des outils comme ECOBALYSE et en préparant dès maintenant vos équipes et vos processus, vous serez prêts à relever les défis à venir avec brio.Au même titre que l’on gère un budget en euros pour nos achats de Mode, l’objectif est que les consommateurs gèrent leur budget en Points d’Impact environnemental, en se fixant des limites de « dépenses ».

Prêt à transformer cette contrainte réglementaire en opportunité ? La mode verte n’attend plus que vous !

Sources :- Affichage environnemental | Affichage environnemental – Ecolabelling

- https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/

- https://www.waro.io/ressources/webinars